SCIフォーラム インタビュー【田口 真司】

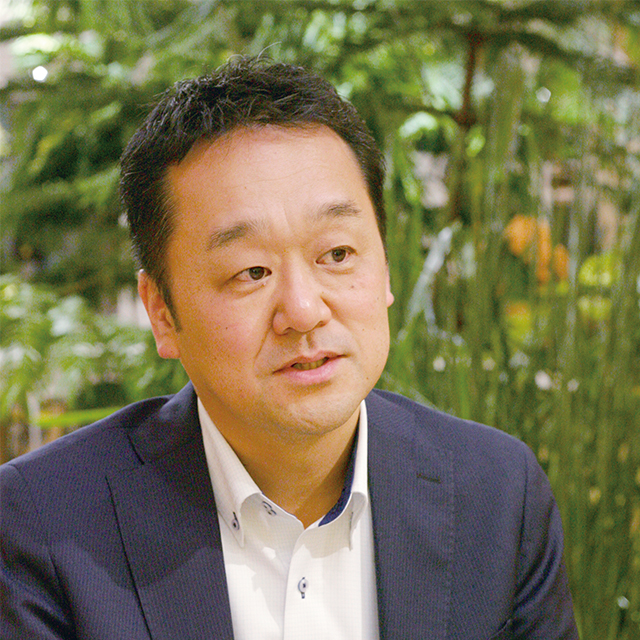

田口 真司 (たぐち しんじ)

エコッツェリア協会 事務局次長SDGsビジネス・プロデューサー

岐阜県岐阜市出身。2010年3月より企業に所属しながらワールドカフェによる対話会を開始。企業で働く人や学生、NPO、主婦などあらゆる属性の人たちを集め、毎月テーマを変えたイベントを主催。2011年12月「企業間フューチャーセンター有限責任事業組合(LLP)」を設立。2013年2月から現職。丸の内新たな交流拠点「3×3Lab Future」の運営業務を通じ、ソーシャルビジネス創出に向け活動中。神戸大学経済学部非常勤講師。日本経済団体連合会「起業・中堅企業活性化委員会企画部会」委員など。

社会課題は、環境から『地方創生』へ

――田口さんのこれまでのお仕事や活動をお聞かせください

田口 今は、エコッツェリア協会のSDGsビジネス・プロデューサーとして活動しています。

今から11年前、2007年に「一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会(通称:エコッツェリア協会)」が設立され、環境を軸とした活動が始まりました。環境からスタートした理由としては、拠点として東京の、特にここ「大手町」「丸の内」「有楽町」エリアは大企業が集積していますが、必ずしも環境意識が高かったわけではなく、また当時社会情勢としての環境問題がささやかれ始めた状況であったので、「当エリアでも環境について考えなければいけないよね」という意識改革からはじめました。

その後2011年の東日本大震災等を契機に、目下の社会課題というのは環境問題だけではなくなりました。活動テーマとしては、コミュニティーづくりや食育がはじまり、今もそのルーツは変わらずですが、『地方創生』の割合が徐々に増えていきました。日本の社会課題の多くは、地方に行き着くのです。人口減や東京一極集中ですね。例えば、生産者がいない、事業承継ができないなどです。その課題が地域地方の方が顕著に表れているので、今まだ人が集まっている東京と、その地域の課題を一緒になって考えようということがやっていることとして多いですね。

企業も変わらなければ、生き残れないという流れが顕著になってきている

田口 あとは企業もだいぶ変わり始めていて、昔は「ただ儲ければいい」だったのが、これだけでは生き残っていけなくなっています。

一昔前、企業のミッションは株主の利益最大化だと声高に皆言っていましたが、本来企業というのはそういうものではなくて、『会社は社会の公器である』つまり、社会の中で何か役割を担うものです。では何の役割を担うのか?をはっきりさせていかなければ、ESG投資などで投資家や金融機関の目も厳しくなっている中、企業も変わっていかねば生き残れない…という流れがきています。

そんな中で、「今後こう変わっていこうよ」「こういう道を見つけていこうよ」ということを、皆さんと一緒に勉強しながら考えていく、という活動をしています。

出会いからうまれる「化学変化」は、これからSDGsをはじめていくために必要なもの

――エコッツェリア協会は、どんな“場”として機能していますか?

田口 特徴的なのは、人と人の繋ぎ役の専任スタッフがいて、(私もそういう役割をしています)、来た人同士をつないで、そこでまた『新しい化学変化を起こさせる』というようなことを日々やっている場所です。

――今、いわゆるビジネスとソーシャルが出会って新しくSDGsというものが始まろうとしていますが、そういった出会いがこの場ではどんどん生まれているという事でしょうか?

田口 形になっているか?というとまだまだな部分もありますが、それを起こすための人のつながりだったり、テーマ設定だったり、ということを日々考えて運営しています。

今、本来は『企業はソーシャルの一部である』のに、「ソーシャル」と「ビジネス」、「ソーシャル」と「企業」のように切り離されています。その中で、我々はどちらかというとビジネスセクターの人たちに対して、ソーシャルセクター寄りの考えだったり行動だったりを起こさせるようないざないをしています。

SDGsは【今やっていることが、どう社会につながるのか】を認識することが大事

――経営者向けにSDGsの勉強会をされていると思いますが、その中で皆さんに聴いてほしいポイントはどんなところでしょうか?

田口 SDGsの勉強会でよくお伝えしているのが、「17の項目を覚えよう、ではない」ということです。SDGsは、社会が目指す方向性が指針としてあるので、その中で特に自社の事業がどの領域に関わっているのかを認識しよう、ということです。

まずそれをやることが社会に貢献しているんだよ、ということを理解してもらうように伝えていますね。

ですので、新しく「SDGsだから、SDGs向けのビジネスを立ち上げよう」ということではなく、【今やっていることが、どう社会につながるのか】ということを認識してもらう方が大事だと思います。

企業の「CSVだと儲かる」価値観からの脱却へ

――CSRからCSV、SDGsへ移っていくなかで、「還元する」という価値観から、また現在は少し変わっていると思いますが、お考えをお聞かせください。

田口 そもそもCSRというものは、本来は「儲けたお金を返しましょう」という文脈ではないのです。ただそういう文脈で、環境活動をしようとか、みんなで植林しようとか、障がい者雇用をしようとか、稼いだ資本をそちらへ振りを分けようとか、そういった「還元する」という価値観で来てしまっていました。

そこからCSVへ。「還元する、社会に何かいいことをする」というところから「事業として、社会に対していいことをする」ということへ変化してきたのですが、「儲かるから、その手段としてのCSV」という企業もいるんです。「良い社会にするための共同作業」ではなくて、「CSVをしたほうが儲かるから当社はCSVだ」という価値観も実際見聞きされていました。

それに比べてSDGsは、企業だけではなく、色んなセクターの人たちが加わるので、より社会性が高まったかなと思います。

一方で、企業が「CSVだと儲かる」というある種の分かりやすい指針があったんですけれども、「SDGsって儲かるの?」という、儲かるかどうかのだけの物差しだけで見ている企業にとっては、逆にわかりやづらくなっているかもしれないですね。

それぞれの企業の解釈や業態によって、取り組みは個社にかかっています。

外との差をもっと認識したほうがより企業として良くなる。東京では今何が起きているのか?をお伝えしたい

――SCIフォーラムの活動に期待することをお聞かせください

田口 出身が岐阜なので、中部地方は非常に愛着がある土地です。ただ、東京で仕事をしている距離感から見て思うのは、「輸送用機械を中心に中部経済は堅調である」というメディア情報を見聞きするだけで、実態として何をしているのか?が、見えてきづらい、というのが正直なところです。

こうして中島さんのように東京にこられて、一緒にやろうという方は、体感として非常に少ないような気がしています。

もっともっと東京を活用すれば良いと思います。東京から学ぶ所もある、東京に売り込むところもある、と思いますし、もちろんそれは(東京でなくても)海外でも、大阪でも良いのですけれども、他の地域を意識した活動を増やしたほうがいいのではないか?と思っています。

もちろん「自分たちが一番」と思うことはいいのですが、「一番だから外に出ません」ではなくて、外との差をもっと認識したほうがより企業として良くなるのでは、ということは常々思っていました。そこで私ができることといえば、東京側でずっと働いているので、今東京では何が起きているのか?ということや、どんなマインドで皆さん仕事をしているのか?ということを、少しでもお伝えできればなと思っています。

(インタビュアー:中島幸志)